王羲之被称为“书圣”:源于李世民的帝王意志

“张钟二王”,指四位书法家:东汉张芝,曹魏钟繇,东晋王羲之、王献之。除王羲之外其他三人尤其是张、钟,不为普通大众所知。但在唐宋之前的书法史中,该四人通常被连并提及,有“四贤共类,洪芳不灭”之誉。那么,为什么会这样?以往学者对于这一问题多集中在晋末至唐初的时间范围内探讨,并将四家书法地位此消彼长的过程归结为“质妍之争”。本文通过增加考察“张钟二王”四家依次出现的年代和王羲之被奉为书圣之后的地位变化,进行进一步探讨。而对这一问题的考察,不仅关乎四家自身艺术地位的高下,更可以从中挖掘出中国艺术发展历程中的诸多问题。

张钟二王四家地位消长的问题,是中国书法史上一个经典话题,对它的探讨研究甚至可以引申出一条中国书法发展演变的脉络,而不同的时段又有特定的时代表现。

面对前世的态度——古今之变

中国汉字书写发展到东汉时其自觉性已开始萌芽,就汉字自身来说,有两点因素促成其成为一门艺术之可能:一,正体字的简化;二,变体字的出现。从东汉开始,中国第一批留名于史的书法家群体诞生了。西晋卫恒(?-291年)的《四体书势》,是中国古代较早的一部书史著作,该书叙述了西晋之前的古文、篆书、隶书、章草四种书体发展的情况,并对中国早期有名可载的书法家勾勒出一段比较清晰的传承谱系。张芝的“草圣”之名,也正式出现于此书中。

从书史记载中可得验两晋时期张芝、钟繇书法为世人所好,并成为世家大族的追捧对象。后来的王羲之(303年-361年)在《自论书》一文中说:

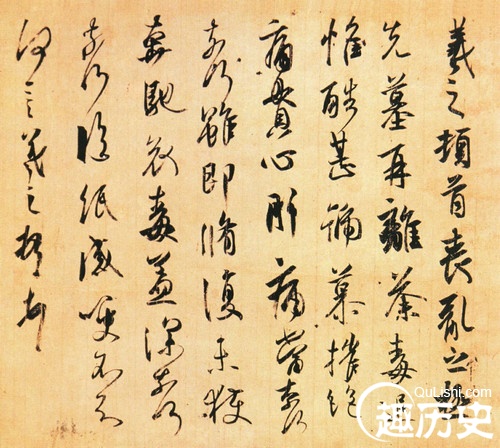

吾书比之钟、张当杭行,或谓过之,张草犹当雁行。……吾尽心精作亦久,寻诸旧书,惟钟、张故为绝伦,其余为是小佳,不足在意。去此二贤,仆书次之。

可以看出尽管王羲之认为自己与张芝、钟繇二前辈有比肩的书法成就,但从“吾书比之钟、张”语境不难看出,张芝、钟繇乃为当时的大家。

在两晋时代的书坛,无论是北方还是南方,社会的整体风尚还是崇尚以张钟为代表的汉魏古法。可以说从汉末张芝、钟繇宗师地位的形成,到东晋中晚期王羲之、王献之的出现,这段书法史可归结为古今之变阶段,反映了如何面对传统古法的态度问题。从一定意义上讲,这不单单是书法家自身主观意志的表现,更是受整个社会奉行的价值理念所影响。众所周知,汉禅于魏,魏禅于晋,若从正统性的角度评判,南渡后的东晋王朝一直是把汉魏传统奉为己任,以南渡世家大族所主导的文化体系更愿推崇具有汉魏古法的张芝、钟繇书风以表明自身的正统根基,而同一时期的北方少数民族,从蛮荒走向汉化,他们亦为标榜自己所占据的“地理正统”而不得不接受前代汉族王朝遗留下的文化,这正是新旧时代更替之际所面临的必然选择。但到了东晋中期之后,南北方对峙大势已趋于稳态,时代与传统的间隔亦逐渐远去,新生代的人们不由产生新思想,二王新体书法的生成环境亦油然发生,最终必然赢得广大信徒。

面对当世的选择——质妍之争

从南朝开始,文艺理论的发展进入蓬勃期,二王连同钟张四家艺术地位孰高孰低的讨论一下子热闹起来。我们看到在南朝至隋唐的诸多书学著述中,将张钟二王并提的说法屡见不鲜。

由此引发了中国书法史上著名的质妍之争——四家之中到底谁为第一?最终的结果是王羲之脱颖而出,在有唐一代被确立为“书圣”。但这一过程却值得思考,通过分析,我们将明白这种结局的出现具有历史必然性。首先,罗列出南朝各时期论者对四家的排位情况。

第一种出现的排位是南朝宋虞龢给出的,王献之居首。虞龢认为,书法从古至今的发展越来越妍美,而爱美是人之常情,从这个意义上说,四家之中王献之年代最晚,妍美最为成熟,当然是为世人最爱。依此类推,钟、张则最古朴,排名最后了。

第二个排位是南朝梁袁昂给出的。在其《古今书评》中,不分时代先后,首列羲献父子,而后钟张,并将羲献提到了和钟张一样的宗师地位,所谓“四贤共类,洪芳不灭”,这在书法史上尚属首次。可以看出,袁昂的排位此时还是接近“妍”的标准,但与虞龢相比则有所节制,或许认为小王过于妍美,不宜居首,这也就为后来梁武帝抑妍崇质开了先河。

萧衍,即梁武帝,南朝梁的建立者。他在《观钟繇书法十二意》、《古今书人优劣评》中明确将钟繇提到了四家之首,并且得到了陶弘景、萧子云等大家的附会。

到了庾肩吾(487年-551年)的《书品》,按三等九品的原则评点了东汉至南朝梁百余位书家,张芝、钟繇、王羲之被列为“上之上”,王献之则被列为“上之中”。于是,“四贤共类”的说法在此被打破,“四贤”变成了“三贤”。

以上,即是南朝不同时期对二王钟张四人书法地位的排序。可以看出宋齐时代,妍美的社会审美趣味盛行,王献之一度被推向神坛,而后的一百余年经过袁昂、梁武帝、庾肩吾等人一步步拨乱反正,小王又被拉下神坛,张芝、钟繇的宗师地位得以恢复,质妍之争终于以崇质的胜利告一段落,而在这一过程中,张芝、钟繇早已远去,成为世人遥尊的历史记忆,王羲之地位却慢慢稳中见升了。

四家排名这样翻来覆去,背后是有深刻的历史原因,众所周知,南朝诸政权的创建者们,大多起于寒门,靠武力资本篡夺统治权柄,而像郗、庾、王、谢这些昔日大族,在政治运转中早已式微。另一方面,南方发展多年,基础渐厚,汉魏古风早已远去,所以文化上也就不必一如既往恪守古法,新书体发展变化更容易被新时代人所接受。所以这一时期书法史的发展实质是人们在新时代下对朴拙、妍美不同风格问题的不同选择,即质妍之争。不过通过时间证明,过于妍媚的小王书体不能长久,过于古拙的张钟书体更不受青睐,因此权衡左右,时代最终选择了不偏不倚的王羲之。

《采古来能书人名》在评各家书法时,多用“善某书”来介绍某一书家专长,而介绍王羲之时,用了“博精群法,特善草隶” 之辞,“博善群法”是其他书家未享有的,而“特善”则说明全能之下还有专长。

历史的选择是中和的选择,综合的选择。王羲之书法上集张芝、钟繇之大成,下避小王之媚趣,诸体兼备,质妍兼得,其在书法史上最终能够脱颖而出,当为历史必然。二王钟张的排名,在唐朝发生了彻底性转变,王羲之被确立为“书圣” ,这很大程度是以唐太宗李世民为首的官方统治阶层推崇的结果。

应该说,唐太宗的帝王意志是王羲之进位为“书圣”的关键条件,但不是唯一条件,其实在《晋书》修成之前,初唐书法家欧阳询在其《用笔论》中就说“冠绝古今,唯右军王逸少一人而已”。

唐之后的人亦有不少人对张钟二王的成就反反复复作出评价,不过最为公允客观的,当属盛唐时期的张怀瓘,在《书断》的结尾处,张氏指出张钟二王“妙各有最”,无法用一个统一的标准贯彻到底。因此在其诸多著述中一直是使用分类排序法对二王钟张进行排位。

有唐一代,由于唐太宗的推捧,欧阳询、虞世南等书家的实践,李嗣真等论家的响应,王羲之终于被推上了神坛。到了宋代,洋洋大观的《淳化阁帖》一半篇幅竟为二王书迹,更可谓气势撼人。至此,千年以来书圣王羲之的光辉形象生成了。

面对后世的影响——守变之议

南朝梁武帝萧衍在《古今书人优劣评》中评王羲之书法:“字势雄逸,如龙跳天门,虎卧凤阙,故历代宝之,永以为训。”唐代李世民在《晋书》中说:“详察古今,研精篆素,尽善尽美,其惟王逸少乎!”经过不同历史时期两位皇帝的评价,似乎王羲之的成绩已被盖棺定论。但是人类的认识往往又是不断变化的。张怀瓘是一位反太宗权威的理论家,在盛唐时期提出相反观点,其《书议》 中说:“逸少则格律非高,功夫又少,是以劣于诸子。”更言“逸少草有女郎材,无丈夫气,不足贵也”。与之前梁武帝、唐太宗的溢美之辞大相径庭。这些言论的出现,与大唐王朝书法的发展状况不无相关。到了盛唐时,人们的认识已不局限于王羲之书体模式之影响,毕竟王羲之时代只是新体初创的时代。当盛唐时张旭怀素酣畅淋漓的狂草(大草)产生,中唐时颜真卿厚重雄浑的楷书出现,初唐时王体字一枝独秀的时代便已不复存在了。

此时,唐人通过“二王并尊”的方式来打破“一王独尊”的局面。而到了宋代,宋太宗时《淳化阁帖》的刊刻正是对“二王并尊”观念的最好展示。在尚意的宋代,黄庭坚、米芾等大家更是成为王献之的追随者,黄庭坚在《山谷题跋》中说:“中间论书者, 以右军草书入能品, 而大令草入神品也。”米芾则更加不客气:“子敬天真超逸,岂父可比也。”此外,黄庭坚又把王羲之的前辈张芝等人拉出来说事:

张芝书状二十许行、索靖《急就章》数行,清瘦绝劲,虽王氏父子,当敛手者也。今之学书者,知有二王,而不求之二王之上,亦未为善学二王者。

其实在宋代之后,张芝、钟繇的印象更加远去,而唐代诸家的新近成就又处在眼前,因此书坛上偶像崇拜的问题开始不仅限于“张钟二王”四家,在宋之后的书论中经常可看到唐宋名家成为世人追捧的新偶像,在此不必细述,总之这一系列问题反映出艺术的创作并不必守成,因为前代的经典随着时间的远去会变得渐渐模糊,而新时代又会面临新问题,只有创新才是艺术继续生存下去的必然方向。因此“二王并尊”,其实是将大王的经典范式与小王的创新精神并尊。

其次,自隋唐科举取士制度确立之后,传统世家大族的社会主导权进一步退缩,到了宋代,国家政权彻底成为庶族地主出身知识分子的舞台,社会思潮及人的意识形态更加发生转折。强调不拘一格,推崇个性特征,成为艺术创作的新潮。如果说唐宋张怀瓘、徐浩、黄庭坚、米芾等人的言论尚属站在艺术创作的角度打破世人对王羲之的盲目崇拜,抬高王献之则说明艺术创新之重要性。到了南宋,则有人直言不讳地贬斥大王。终其目的,是为通过贬王书的方式阐述其教化理念,消除社会浮躁之风。

元明两朝,对二王书法的推崇依旧风行,且基本未有反王声音出现。尤其元代以赵孟頫为主导,复古晋唐,对王书的学习也直接影响了明清时台阁体、馆阁体书法的形成。

清代中期,及至近代,书画领域忽然掀起了一轮轮的反王浪潮。绘画上反王画,提倡以书入画;书法上反王书,提倡以碑入帖。如包世臣在《艺舟双揖》中这样评点二王:

右军真行草法皆出汉分,深入中郎;大令真行草法导源秦篆,妙接丞相。

反倒是儿子比老子更接本源地气。何绍基《书评》中则批判王书:

悬臂势如破空,搦管惟求杀纸。探求篆隶精神,莫学钟王软美。写字亦如做人,先把脊梁竖起。

这一切都与艺术创作跌入窠臼,金石考据兴起,乃至近代中华国运衰颓的社会大背景紧密关联。

因此,王羲之推古出新,确立经典,有唐一代被奉为“书圣”,后来人所遇到的问题即是:面对王羲之这样一位不偏不倚,兼通正变二体的书法家,当其中和风格被奉为圭臬之后,后学者们是守成还是继续创新?即守变之议。通过上述对唐之后崇王、贬王历史发展的大致梳理,不难看出书法艺术创作实际是一个永无止境的复杂过程,经典只是范式,而非法则,不同时代不同情况,加之艺术自身发展规律的体现,既定的认识永远是一个不断调整的过程,而张钟二王的地位消长,只是艺术长河中的一个具体体现而已。