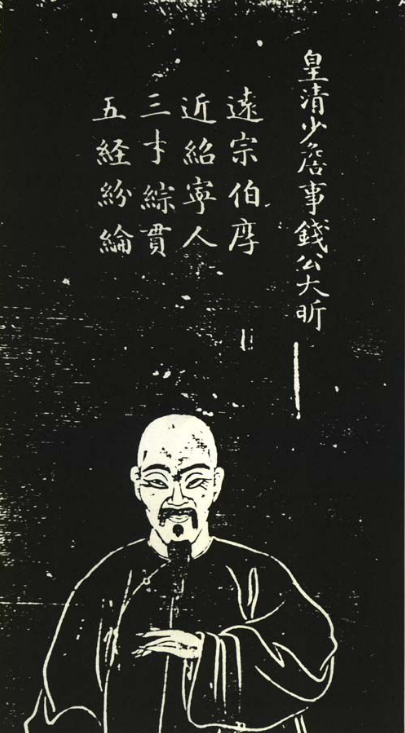

钱大昕是怎么评汉学的 对于宋、明学术从什么层面进行的

2021-04-24 17:26:34 首页

评汉学

训诂治学

钱大昕著有《二十二史考异》,远受顾炎武“读《九经》自考文始,考文自知音始”的治经方法论的影响,近受惠栋“五经出于屋壁,多古字古言,非经师不能辨。经之义存乎训,识字审音,乃知其义。是故古训不可改也,经师不可废也”的治经宗旨的启发,遵循由训诂以明义理的原则。在他看来,文字是《六经》的载体,只有先识字审音,才能真正弄懂经书所蕴涵的义理,训诂明,义理才能明。他说:“《六经》皆载于文字者也,非声音则经之文不正,非训诂则经之义不明。”又说:“有文字而后有训诂,有训诂而后有义理,训诂者,义理之所有出,非别有义理出乎训诂之外者也。”因为重视音韵训诂在获取经书义理中的重要作用,钱大昕对汉儒的训诂考订之学有极大的兴趣,对汉儒的治学非常欣赏,给汉学以较高的评价。

钱大昕云:《六经》者,圣人之言,因其言以求其义,则必自训诂始;谓训诂之外别有义理,如桑门以不立文字为最上乘者,非吾儒之学也。训诂必依汉儒,以其去古未远,家法相承,七十子之大义犹有存者,异于后人之不知而作也。三代以前,文字、声音与训诂相通,汉儒犹能识之。

夫穷经者必通训诂,训诂明而后知义理之趣,后儒不知训诂,欲以乡壁虚造之说求义理所在,夫是以支离而失其宗。汉之经师,其训诂皆有家法,以其去圣人未远。魏、晋以降,儒生好异求新,注解日多,而经益晦。

推崇汉儒

钱大昕在治经的理念和方法上,是推崇汉儒的。其推崇汉儒的理由,不外三个方面,一是汉儒以小学训诂和名物考辨为自身学术特质,言必有据;二是汉儒去古未远,文字音韵训诂与经典相通;三是汉儒治经,训诂皆有家法师承,不失经典本旨。也正是认识到汉儒治经去古未远、家法师承的情况,钱大昕在遇到后儒与汉儒训释有矛盾时,多数情况下是倾向于汉儒之说的。

钱大昕所

言“汉儒”,为东汉诸儒,许慎、郑玄、贾逵、马融、服虔、卢植等人是其代表。东汉时期,古文经学兴盛,异字异音与经师传授之本各有不同,又《诗》、《礼》等经籍多名物典制,故以上诸儒解经,极重小学训诂。他们在小学方面有很深的修养。王国维就认为东汉古文学家精通小学,所谓:“后汉之末,视古文学家与小学家为一……原古文学家之所以兼小学家者,当缘所传经本多用古文,其解经须得小学之助,其异字亦足供小学之资,故小学家多出其中。”东汉古文经学兴盛的重要原因正是由于这些学者有较好的小学素养。这一优良传统为钱大昕所继承并发扬光大,自觉取法汉儒重小学训诂与名物典制的治学传统,丰富自身的学术素养。

钱大昕虽然推崇治古文经的东汉儒者,但对于治今文经的西汉学者也不排斥。对于古文经与今文经,他有开明的看法,他说:“汉儒传经,各有师承,文字训诂多有互异者”,“伏(生)、郑(玄)所传,有古今文之别,要未必郑是而伏非也”。钱大昕在评论汉代学术时,没有预设一个所谓今古文门户之见。这与他的治经目的是一致的。钱大昕治经,目的是要求得儒学本真,即剔除后儒附会在经书上的谬说,以得圣人微言大义之真面目。换言之,在钱大昕看来,圣人经典在流传的过程中,由于文字的错讹,音读的遗失以及后儒主观的附会,使经典本义日晦于世。这不仅影响到人们对经典的正确理解,甚至影响到政治统治的理论基础。因此,“刊落浮词,独求真解”,是钱大昕,同时也是乾嘉时期多数学者的共同的观念。本着这样的观念,凡能求得儒学真解的学术,钱大昕都给以赞扬。不论是今文派的伏生、董仲舒,还是古文派的郑玄等人,他们的学说只要对揭示儒学真谛有意义,钱大昕都是推挹有加的。钱氏之所以屡次提及东汉诸儒,是因为东汉以前之说,传世者罕有,求之汉以前人之说则大不易,故退而求之东汉。东汉诸儒,学有本原,去古未远,和后世无知妄作者大不相同,故钱大昕极为重视。

钱大昕评论汉儒经学,主要在方法层面上,换言之,主要在工具层面上。对于汉儒治经的思想,钱氏鲜有涉及,这也是要注意的。

以肯定汉儒治经重训诂考订为基准,钱大昕对清以前学术发展的状况进行了研究,钱大昕说:

汉儒说经,遵守家法,诂训传笺,不失先民之旨。自晋代尚空谈,宋贤喜顿悟,笑问学为支离,弃注疏为糟粕,谈经之家,师心自用,乃以俚俗之言诠说经典。若欧阳永叔解“吉士诱之”为“挑诱”,后儒遂有诋《召南》为淫奔而删之者。古训之不讲,其贻害于圣经甚矣。

钱大昕认为汉儒学术醇正,魏晋直到宋明,治学以阐发义理为主,不讲训诂注疏,学风空虚。到清代,人们开始对宋明空疏之习进行反拨,学风丕变,学术研究始又走向敦实之途。钱大昕对魏晋至宋明学术特征的分析,失之笼统,也存在偏颇,尤其是他以汉儒治经的方法为标准衡评后世学术,未能结合时代背景、学术发展的内在理路来认识问题,充分显示出他汉学家的立场。当然,也应看到,钱大昕在论述学术发展时,也贯穿着一个明确的意旨,那就是反对空谈,崇尚实学,反对师心自用,崇尚立论有本。

批宋学

对于宋、明学术,钱大昕从两个层面上进行了驳难:在工具层面上,钱大昕对宋明人研究学术的方法进行了抨击,他说:“自宋、元以经义取士,守一先生之说,敷衍傅会,并为一谈,而空疏不学者,皆得自名经师。间有读汉、唐注疏者,不以为俗,即以为异,其弊至明季而极矣。”又说:“宋儒说经,好为新说,弃古注如土苴。”在钱大昕看来,宋人治经,不通训诂,率意改经,重视发挥,喜与前人立异,好为惊世骇俗之论,实际上流于空谈,没有根柢。这也是钱大昕往往以汉学与宋学对举,扬汉学而抑宋学的原因。

在思想层面上,钱大昕对宋、明理学中的很多范畴都进行了驳难。如他论“性即理”云:宋儒谓性即理,是也。谓天即理,恐未然。“获罪于天,无所祷”,谓祷于天也,岂祷于理乎?《诗》云:“敬天之怒,畏天之威。”理岂有怒与威乎?又云:“敬天之渝。”理不可言渝也。谓理出于天则可,谓天即理则不可。

“性即理”是程朱理学关于人性的一个重要范畴,由程颐提出,朱熹进行了完善。在二程的哲学逻辑结构中,“理”与“道”、“天”为相同的范畴,“理”成之在人为“性”,则“天道”亦然。“性与天道,一也。天道降而在人,故谓之性。性者,生生之所固有也”

由于历史条件的变化,钱大昕批判宋明理学末流的空谈,与顾炎武有所不同。顾炎武的目的是为了总结明亡的历史教训,提倡经世实学,而钱大昕更关注辩明学术是非,恢复儒家忠孝节义的伦理学说。很清楚,钱大昕对宋明理学一套哲理化的理论是不满的,他所极力倾向的,是把理学家大力鼓吹的儒家伦理纲常的说教,具体化为人们日常生活的准则。可以说,他对理学“性”、“道”等范畴的驳难,贯穿的都是这样的思想。从积极意义上讲,钱大昕是为了进一步扭转学风偏向,改玄远为浅近,变空虚为敦实,号召人们真正去接触儒家原典,体会圣人思想的真实涵义;从消极方面看,钱大昕对理学的哲理性思辨不甚了解,他以日常伦理批驳理学的思辨,在某种意义上限制了理学在理论上的进一步发展。

钱大昕抨击宋明理学,还因为宋儒引佛入儒。理学本来就是儒、释、道三者结合的产物,学者既修儒籍又归心释道也是平常之事。钱大昕由于从小受到祖父钱王炯影响,对佛道没有好感,在日常生活中,他反对信从释道,为仙为幻,劝说人们“佛仙都虚幻,休寻不死方”。在理论上,他认为佛教六业轮回说败坏人伦,佛教徒抛弃父母兄弟而出家,更是有违人伦。他说:“人之所以异于禽兽者,以其有五伦也。唯人皆有孝弟之心,故其性无不善……释氏弃其父母昆弟而不知养,虽日谈心性何益?”宋儒将佛教与儒学结合起来,破坏了儒学的精蕴,钱大昕说:“释子之语录始于唐,儒家之语录始于宋。儒其行而释其言,非所以垂教也。君子之‘出辞气必远鄙倍’。语录行,而儒家有鄙倍之词矣。”

也应看到,尽管钱大昕与宋、明理学在很多问题上认识不同,但他对宋、明儒者正心诚意、躬行自修十分推崇,且树为楷模。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。