蓝田之战

蓝田之战,又称秦楚丹阳、兰田之战,指公元前312年,秦国和楚国的一场战役。

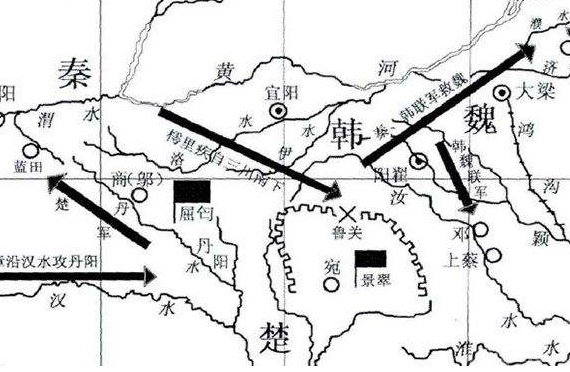

前312年,秦国张仪欺诈楚怀王,许割地六百里,楚怀王信以为真,与齐国绝交。张仪却说,他答应给楚国的只是六里土地,楚怀王不由得怒火冲天,楚国和齐国断交,楚国发动大军进攻秦国,樗里疾率秦军与韩军在雍氏击败楚国景翠的军队,继而与韩国魏章的部队会合。秦、韩联军与楚军在丹阳(今河南省淅川县丹水和淅水交汇处一带)作战,楚军被斩首八万,楚将屈匄等七十余名将领被俘。秦军在楚国汉中之地六百里设立汉中郡。楚怀王大怒,调集全国军队发动进攻,于蓝田大战秦军,秦军再胜。

秦楚丹阳,蓝田之战,实是公元前313年秋七月(楚怀王十六年)到公元前312年秋九月(楚怀王十七年),整个战局的一部分。战争前一阶段是秦、魏、韩,联盟对楚齐联盟,战争的后一阶段是齐军反戈,变成楚战六国。蓝田之战,以楚军败退,楚军先撤退宣告结束。

背景

春秋时期,出于遏制强大晋国的需要,秦楚保持了长期的联姻同盟关系,这种同盟关系一直延续至战国中期,被秦国变法打破。秦孝公二十二年(公元前340年),秦封卫鞍于商、於。此地本为楚地。此举对秦楚两国的地理形势影响很大,两国本来以秦岭东段为界,秦有蓝关而楚有武关,然而秦取商於之地后,秦国得以独占武关之险,同时武关以东的商於地区亦成为攻楚的重要前进基地。这样从地缘上看,秦就对楚形成了居高临下的有利形势,依据武关退可闭关自守,进则以商於之地为跳板,沿丹水、汉水而下。

楚国为了应对秦国的攻势,积极与齐国结盟。并于周赧王二年,秦惠文王更元十二年,楚怀王十六年(公元前313年)以柱国景翠统帅大军驻屯于齐、鲁边境和韩魏两国的南边,同时派三大夫统帅九军向北围攻函谷关以东的曲沃和於中。秦国如果打算进攻楚国,则必须设法瓦解齐楚的联盟,从而各个击破。这样,张仪作为使者前往楚国,以重要战略基地商於之地为诱饵,游说楚怀王。楚王中计并放弃了与齐国的联盟,但秦国方面拒绝交出商於之地。周赧王三年,秦惠文王更元十三年,楚怀王十七年(公元前312年),丹阳之战爆发,楚国大败,士兵战死超过八万,高级军官,包括主帅屈匄、裨将逢侯丑以下七十多人被俘。

经过

楚国大败可能使得当时的秦国君臣认为楚国短时间内不会再次开战。而且事实上丹阳之战是当时系列大战的一部分,在秦楚激战的同时,齐国趁机联合宋国攻魏,形成了以齐宋联军对秦韩魏联军的东线战场。齐宋联兵攻至魏煮枣。秦国派大庶长樗里疾与韩将韩冯率领秦、韩两军迅速回攻救魏,齐军在濮上遭遇惨败。这在客观上减弱了秦国可以动员的兵力。

此时的楚国,面对败局并不甘心,在丹阳之战后不久,即"悉国兵复袭秦",这意味着集中了几乎所有精锐的孤注一掷,这十分冒险,因为其余国家完全可能趁机偷袭。但楚国的军事冒险取得了成功,不仅收回了全部失地,而且击破了武关,到达距离咸阳百里左右的蓝田。蓝田是商於之地北侧的关隘,是防守咸阳的重镇。当时的形势十分危急,北宋年间出土的《诅楚文》表明当时秦国战局已经很不利,秦王甚至要祭天祈求诸神保佑"克剂楚师"(诅楚文年代等有争议,这里取郭沫若的说法)。

秦国面对危局,一方面从各地调集军队,另一方面,动用外交手段请韩、魏两国出兵进攻楚国后方。蓝田之战的过程缺乏记载,有说楚军大败,也有说秦战不利。而且此时韩魏等国虽然与秦国是盟国,态度一度也很暧昧,战后据称秦王就曾抱怨韩国先助秦,后秦师不利,又与楚国眉来眼去。

蓝田之战的最终结局并非在蓝田战场上,由于楚军精锐尽出,忽略了南阳的防守(也有可能是实在无兵可调)。韩国、魏国联军攻占召陵(今河南漯河境内),直逼邓(今河南南阳境内),而此时齐国兵败,无力支援楚国。这意味着楚军的后路即将被切断,而秦军的顽强也使得楚军几无可能在后路被断之前击破秦军,楚军面临前后夹击的危险。楚军只能连夜撤退并向秦国割地求和。

意义

蓝田之战和此前的丹阳之战使得楚国军力损失惨重,楚国几大家族之一的屈氏宗族更是元气大伤,将领被虏,封地被夺。屈氏一族在楚国中的威望也因此而一蹶不振。而且这两战使得秦国完全控制了汉中,这一带乃秦、楚、巴蜀之间重要的战略地带,秦得汉中后,能加强对巴蜀的监控,进一步将汉水流域与长江流域打通,彻底排除了楚对秦国核心地区关中地区的威胁,并且掌握了对楚军事行动中的战略主动权。而对于楚,失汉中,几乎等于失去了西边的门户,此后遇秦必败的恶性循环开始上演。在外交上,楚国更是由完全的大国转向了一种混乱和投机。某种意义上,可以说楚的最后战败正是由丹阳、蓝田两战开始的。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

...查看更多蓝田之战,又称秦楚丹阳、兰田之战,指公元前312年,秦国和楚国的一场战役。

秦楚丹阳,蓝田之战,实是公元前313年秋七月(楚怀王十六年)到公元前312年秋九月(楚怀王十七年),整个战局的一部分。战争前一阶段是秦、魏、韩,联盟对楚齐联盟,战争的后一阶段是齐军反戈,变成楚战六国。蓝田之战,以楚军败退,楚军先撤退宣告结束。

楚国大败可能使得当时的秦国君臣认为楚国短时间内不会再次开战。而且事实上丹阳之战是当时系列大战的一部分,在秦楚激战的同时,齐国趁机联合宋国攻魏,形成了以齐宋联军对秦韩魏联军的东线战场。齐宋联兵攻至魏煮枣。秦国派大庶长樗里疾与韩将韩冯率领秦、韩两军迅速回攻救魏,齐军在濮上遭遇惨败。这在客观上减弱了秦国可以动员的兵力。

此时的楚国,面对败局并不甘心,在丹阳之战后不久,即“悉国兵复袭秦”,这意味着集中了几乎所有精锐的孤注一掷,这十分冒险,因为其余国家完全可能趁机偷袭。但楚国的军事冒险取得了成功,不仅收回了全部失地,而且击破了武关,到达距离咸阳百里左右的蓝田。蓝田是商於之地北侧的关隘,是防守咸阳的重镇。当时的形势十分危急,北宋年间出土的《诅楚文》表明当时秦国战局已经很不利,秦王甚至要祭天祈求诸神保佑“克剂楚师”(诅楚文年代等有争议,这里取郭沫若的说法)。

秦国面对危局,一方面从各地调集军队,另一方面,动用外交手段请韩、魏两国出兵进攻楚国后方。蓝田之战的过程缺乏记载,有说楚军大败,也有说秦战不利。而且此时韩魏等国虽然与秦国是盟国,态度一度也很暧昧,战后据称秦王就曾抱怨韩国先助秦,后秦师不利,又与楚国眉来眼去。

蓝田之战的最终结局并非在蓝田战场上,由于楚军精锐尽出,忽略了南阳的防守(也有可能是实在无兵可调)。韩国、魏国联军攻占召陵(今河南漯河境内),直逼邓(今河南南阳境内),而此时齐国兵败,无力支援楚国。这意味着楚军的后路即将被切断,而秦军的顽强也使得楚军几无可能在后路被断之前击破秦军,楚军面临前后夹击的危险。楚军只能连夜撤退并向秦国割地求和。

蓝田之战规模应该不小,但可能是作为当时诸侯乱战的一部分,历史记录缺乏,甚至双方的主帅和兵力都没有记载。楚军推断至少在十万以上。秦国由于兵力分散,可以集中的兵力可能稍逊于楚军。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

...查看更多早在春秋时期,出于遏制强大晋国的需要,秦国和楚国保持了长期的联姻同盟关系,比如大家非常熟悉的“芈月”,宣太后本是楚国人,后成为秦惠文王的姬妾,称芈八子。不过,在进入到战国时期,因为晋国分为韩国、魏国、赵国这三国,加上秦国在商鞅变法后对外扩张的需求,所以秦国和楚国之间的同盟关系逐渐走向破裂,甚至形成了比较激烈的冲突和战争。在公元前312年,秦国和楚国就爆发了一场战争。此战,还有韩国、魏国、齐国等战国七雄的参与,前后参战的兵力达到了百万规模,并对战国历史的走向形成了深远的影响。

一

首先,这场战争就是蓝田之战,也被历史学者称之为秦楚丹阳、蓝田之战。公元前312年,彼时的魏国已经是霸主了,而整个战国七雄,呈现出了秦国和齐国争霸的格局。在此基础上,楚国成为齐国和秦国都希望拉拢的对象。在公元前312年之前,楚国和齐国联合,以此对抗秦国、韩国、魏国等诸侯国。不过,楚国君主楚怀王因为受到张仪的欺骗,天真地认为秦国会割让六百里土地给自己,所以为了这一利益而和齐国断交。当然,纵横家张仪不可能兑现这一说法,其目的主要是为了离间楚国和齐国之间的关系。

二

面对张仪的欺骗,楚怀王自然是恼羞成怒,于是发动大军进攻秦国。彼时,楚国将领景翠率领大军在丹阳(今河南省淅川县丹水和淅水交汇处一带)和秦国、韩国的联军作战,而秦军的将领是樗里疾。樗里疾因足智多谋,绰号“智囊”,被后世堪舆家尊之为“樗里先师”。曾辅佐秦惠王、秦武王、秦昭王等秦国君主。果不其然,樗里疾在丹阳击败了楚军,让楚军被斩首八万,楚将屈匄等七十余名将领被俘。值得注意的是,在丹阳之战失利后,楚怀王没有认输,选择调动全国的军队来进攻秦国。

三

对于这一次楚国大军的规模,史料上没有明确的记载。但是,考虑到楚国的人口规模,参与蓝田之战的楚军应该在30万—50万之间。因为倾全国之力,加上秦国一开始的准备不够充足,所以楚军不仅收回了全部失地,而且击破了武关,到达距离秦国都城咸阳百里左右的蓝田(今陕西省西安市蓝田县一带)。由此,对于冲冠一怒的楚国大军,可谓打到了秦国的老家。在战国这一历史阶段,蓝田之战无疑是给秦国生存带来了最大威胁。如果楚军可以更进一步,说不定能够攻下秦国的都城咸阳。不过,对于坚韧的秦国,在险境中迅速做出了反应。

四

最后,彼时,秦国从全国各地调集军队到蓝田一带,并且采用合纵连横的策略邀请韩国、魏国出兵进攻楚国的后方。由此,蓝田之战在后期出现了秦国、楚国、韩国、魏国四国参战的形势。在此基础上,这四国的整个参战兵力,无疑达到了百万规模,只是在集中程度上不如之后的长平之战。因为深入秦国腹地,加上韩国和魏国在背后的进攻,楚国只能选择从秦国退兵,甚至在之后向秦国割地求和。并且,因为后方防守的空虚,韩国、魏国联军趁势攻占召陵(今河南漯河境内),直逼邓(今河南南阳境内),也即占领了不少原来属于楚国的疆域。总的来说,对于战国中期的蓝田之战,虽然楚军给秦国带来了严重的威胁,但是,最大的输家也是楚国。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

...查看更多